2013年12月3日

から hiruta

0件のコメント

Amazonの人によるre:Invent出張報告会に参加しました。

場所:AWS目黒オフィス 16F

時間: 19:00 – 21:00

セミナーの内容、新サービスの概要を公開します。(まだ不足している内容がありますが、随時更新します。)

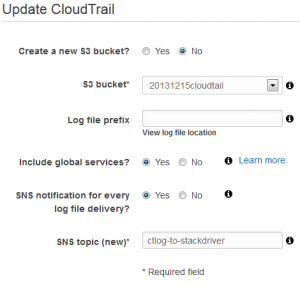

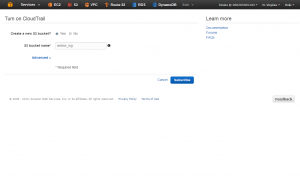

CloudTrail

AWSアカウントへの操作をロギングするサービス

管理コンソールではとれなかった。

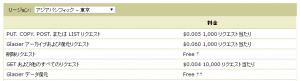

管理コンソールを使っていても、S3パケットを確認する場合でも List CALLをバックグランドで行っている。

だから、S3パケットが飛ぶので、多少転送料で課金されている。微々たるものですが。

上記の場合も、Cloud Tailsで把握することが可能。

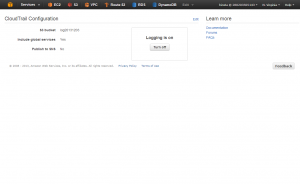

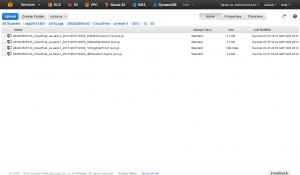

出力先はS3(ユニークなファイル名を自動的につけられる) SNS(メール)

現在ログ出力に対応しているのは以下サービス

EC2/EBS/VPC/RDS/IAM/STS ※まだまだ発展途上のサービスので、他のサービスのログにも順次対応される。S3については、すでにログを取れるようになっている。形式は違いますが。

SNSを使わないほうがいいとのこと。多量のメールが届くし、SNSの内容だけでは詳細はわからない。

(S3のファイル名が送られてくるだけ)

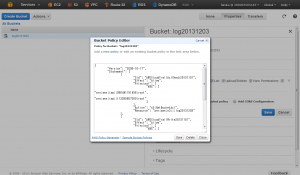

Cloud Tailsのログ形式は、「JSON」。そのままみるものではない。

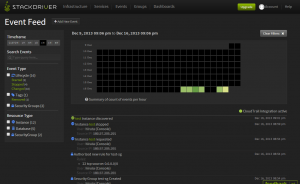

CloudTails Partner で肩代わり

sumologic http://www.sumologic.com/

※500MBまでの処理は無料で使用できます。

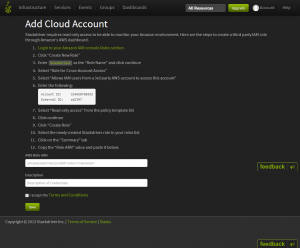

Stackdriver http://www.stackdriver.com/

※計10リソースまでは無料で使用できる。

Amazon Workspaces

エンドユーザコンピューティングが変化

ワークスタイル(働き方)の変化

iPad, など多種多様のモバイルデバイスが使われている

BYOD(ライセンス持ち込み)

ユーザ数が時期により変わる

といろいろな要求ももとめられている現状、VDIが必要になっている。

VDIをオンプレで実現する方法は、あるが。

現状インフラの投資もかなりになる

実現するまで一年くらいかかる

と問題がある。

そこで、Amazon workspace

多様なデバイス(iPad/Kindle Fire HD/PCなど)に対応

業務アプリが使える

管理者に負荷をかけない

画面転送のプロトコル PCoIPプロトコル 細い帯域でも動くようにチューニング

同じ回線から同時にアクセスした場合どの程度まで耐えられるかは不明。

ADで認証 ※preview limit版では未対応

各種アプリケーション(Office/Firefox/AcrobatReader/アンチウィルスソフト)に対応しています。

自動的にスナップショットでS3にバックアップされる。

preview limitへの申請(request)が殺到しているようで、順次使用できるようになっているとのこと。なお、来年にはパブリックベータが公開されるとのこと

Amazon Workspacesの料金については、未確定な部分がありますが、月途中でユーザを追加した場合も、なんらかで課金される回答がありました。課金されるタイミングは未定。(日割りになるかは詳細は決まっていない模様)

Amazon Kinesis

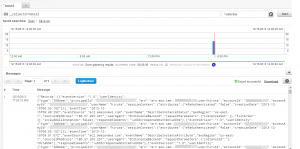

現在流れているデータの処理を行えるのが、Amazon Kinesis。

e.x. twiiterのタイムライン、アクセスログなど

アプリケーションへの組み込みが必要。出張報告会では、twitterのサンプルfeedを処理して文字のカウントを延々に表示させるデモがされていました。

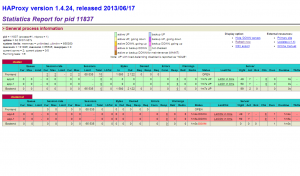

Stream を作って、Shard で 流れてきたデータへの処理を行う。Shardの数は管理コンソールから設定可能。

スループット等も自動計算されて管理コンソールで確認可能。

メトリックやオンライン広告KPIのリアルタイムな生成に使えるのでは。

ECサイト等で他の利用者がリアルタイムで見ている商品等の表示(recommend)「拡販ツール」、ユーザの行動分析すを必要とするスマホアプリに利用できるのではと思われます。

C3 EC2 Instance

- C3 + Enhanced Network使って初めて、C3のパフォーマンスを最大限に出すことができる。

- m1.mediumとc3.largeの値段がほぼ同じなので、c3.largeがお勧め。

現在供給が重要に追いついていないようで、場合によってはインスタンスをLaunchすることができない場合がある模様。サーバー増設を行っているので、しばしお待ちくださいとのこと。

SSD搭載 I/O性能最適化インスタンス

Xeon E5-2670v2 N/W改善

高速なIOPSを使う用途に適している。

NVIDIA GRID

Sandy Bridge 5GiB 60GiB SSD

現在、USリージョンとEUリージョンのみなので、レイテンシの関係上、DaaSとしては期待した処理が行えないかもしれない。工夫が必要。東京リージョンにくれば、この辺のことは解決すると思われます。

RDS PostgreSQL

他のRDBと同様、基本的な機能は対応しているとのこと。バージョンは、9.3。ただし、リードレプリカは現在未対応

Amazon AppStream

リソースを大量に使うアプリケーションのストリーミング

EC2でアプリケーションを実行し、ストリーミングをデバイスに配信する

通信プロトコルは、Amazon独自のAmazon STXプロトコル(STreaming eXperience)を使用している。

H.264 形式で、UDPで送信しているとのこと。